本科临床医学专业认证指南(2025版)

为适应新形势下教育评价工作要求,进一步促进临床医学专业认证工作的规范化,在教育部教育质量评估中心的指导下,教育部临床医学专业认证工作委员会(以下简称“工作委员会”)制定本指南,指导开展本科临床医学专业认证工作。

一、基本原则

(一)自愿申请,严格准入。在医学教育质量保障全球一体化的背景下,倡导“早认证、早受益”。同时达到临床医学专业认证前期考察基本指标(附件1)和认证现场考察基本指标(附件2-1)的学校可自愿申请临床医学专业认证。

(二)强化标准,注重证据。强调《中国本科医学教育标准—临床医学专业》(以下简称“《标准》”)的权威性。采用定性与定量相结合的方式,多途径收集和分析学校临床医学专业教育教学质量证据信息,判断学校是否达到《标准》的要求。

(三)平等协商,客观公正。在符合高等教育和医学教育规律的前提下,尊重学校的办学自主权和教育模式的多样性。规范认证程序,确保认证过程客观公正并具有一定的独立性。认证准备及现场考察期间不影响学校的正常教学、科研和医疗工作秩序。

(四)注重发展,持续改进。认证价值取向不在于争优排序,而在于帮助学校办学达到《标准》的要求,引导医学院校不断改进与完善。对于未通过认证申请的学校,有针对性进行帮扶指导;对于处于认证有效期内的学校,在进行常态化质量监测的同时,关注其医学教育的重大变化(附件3)。

二、认证依据

临床医学专业认证的依据为《中国本科医学教育标准—临床医学专业》。

三、认证范围

经国家正式批准开设本科(含长学制)临床医学专业的学校可以自愿提出认证申请。

在学校临床医学专业申请认证的同时,麻醉学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、放射医学、儿科学等临床医学类专业如达到相应指标要求(附件2-2),可自愿提出临床医学专业认证申请,认证旨在判定上述专业是否达到《标准》的基本要求,其专业特色部分不包含在认证的范围内。

四、认证程序

临床医学专业认证现场考察的流程包括数据监测、认证申请、学校自评、现场考察、认证报告、认证结论、持续改进等七个环节。各环节具体流程与要求见附件4。

为确保认证全覆盖,对于未达到临床医学专业认证现场考察基本指标的学校,工作委员会基于数据监测结果实施认证前期考察,考察具体流程与要求见附件5。

五、认证结论

现场考察结束时,认证专家组根据学校自评材料和现场考察情况,对学校申请认证专业教育教学是否达到《标准》的要求做出认证结论建议,认证结论经工作委员会全体会议审议确定。

认证结论分为“通过认证”和“不予认证”。

通过认证:学校申请认证专业教育教学达到《标准》的基本要求,有效期为6年,自审议通过之日起。在学校临床医学专业通过认证的前提下,认证结论也包括学校申请临床医学专业认证的其他临床医学类专业的通过情况。认证有效期内,如果学校申请补充认证的其他临床医学类专业经工作委员会审议决定通过认证,更新后的认证结论经公示后向社会公布并以书面形式通知被认证学校。补充认证专业的认证有效期不超过学校原认证期限。

不予认证:学校申请认证专业教育教学未达到《标准》的基本要求。学校须依据专家组认证报告和建议进行改进,整改后方可再次提出认证申请。整改期限不少于2年。在学校临床医学专业不予认证的情况下,不对学校其他临床医学类专业做出结论。

认证有效期内,工作委员会根据学校的专业建设情况和持续改进状态,可审议并公布延长认证有效期或终止认证有效期。

认证有效期到期前学校向工作委员会秘书处提交延长期限或者重新认证的申请、综合报告。工作委员会审议决定是否延长期限或重新申请认证。通常认证期限只延长1次,延长4年。延长认证有效期的结论经公示后向社会公布并以书面形式通知被认证学校。

如认证有效期内学校出现不能满足《标准》的重大医学教育问题,工作委员会审议后可终止原有认证有效期。终止结论经公示后向社会公布并以书面形式通知被认证学校。对于终止认证有效期的学校,学校需要根据要求进行整改,至少2年后方可再次提出认证申请。

六、认证管理

临床医学专业认证认证工作遵守相关规定和工作规范,认证过程公开公正,并广泛接受学校、教师、学生和社会的监督。

(一)认证学校管理

认证学校需遵守相关规定和院校工作规范,积极参加培训,依据《标准》开展专业建设,配合专家组完成考察工作,按要求开展持续改进,并接受监督。在认证工作中,学校应指定联络人员,负责与工作委员会秘书处联络和沟通。认证联系人应熟悉学校临床医学教育情况并保持相对稳定。学校应做好临床医学专业认证管理信息系统的账号密码管理,定期维护院校信息,并及时向秘书处备案信息调整。

学校认证程序要求、认证工作纪律规范等,详见《临床医学专业认证院校手册》。

(二)认证专家管理

认证专家需遵守相关规定和认证专家工作规范,定期参加培训,认真履行职责,完成考察及相应工作,并接受监督。专家应做好临床医学专业认证管理信息系统的账号密码管理,定期维护个人信息,并及时向秘书处备案信息调整。

认证专家遴选条件、专家组职责、专家组工作规范和考核评价等,详见《临床医学专业认证专家管理办法》和《临床医学专业认证专家手册》。

(三)认证投诉与申诉

任何单位或个人可针对被认证院校违背认证相关规范或未如实反映专业建设情况;或针对工作委员会和专家组违背认证程序、工作规范或纪律;或针对认证报告中有事实性内容,学校与专家组无法达成一致意见等进行实名投诉。详见《临床医学专业认证工作投诉制度》。

学校如对认证结论或者终止认证有效期有异议,需在公示期内向工作委员会秘书处或者教育部教育质量评估中心提出书面申诉。详见《临床医学专业认证申诉制度》。

七、附则

本指南自发布之日开始实施,解释权归工作委员会。

教育部临床医学专业认证工作委员会

2025年3月22日

附件1 临床医学专业认证前期考察基本指标

临床医学专业认证前期考察基本指标

1. 所办临床医学类专业符合国家本科专业目录要求。

2. 有临床医学专业本科毕业生。

3. 有能承担全程临床教学的直属综合性三级甲等附属医院1。

4. 生物与基础医学教学实验室生均面积不少于2m2。

5. 医学类专业在校生数2与病床总数3的比例小于1:1。

6. 临床医学专业必修课程教师中具有硕士及以上学位的比例不低于50%。

7. 生物与基础医学课程和临床医学课程的学时之和占总学时(含实习)的比例不低于70%。

8. 临床教学时间占全学程时间的比例大于等于1:2。

9. 毕业实习不少于48周,实习轮转主要安排在内科、外科、妇产科、儿科与社区;临床医学类其他专业的实习轮转安排在内科、外科、妇产科、儿科的时间不少于32周。

10.临床医学类专业国家执业医师资格考试近三年首次考试通过率的均值不低于50%;执业医师资格考试数据不满三年的新办专业,考试通过率均不低于全国平均水平。

11.专业课程内容与安排符合《中国本科医学教育标准—临床医学专业》要求。

12.有满足诊断学、外科学总论(含动物手术学)的实验和临床实践专门教学空间。

13.建立完整的教学管理框架,合理配置专职管理人员,基层教学组织齐全满足教学需要。

附件2-1 临床医学专业认证现场考察基本指标

临床医学专业认证现场考察基本指标

1. 有能承担全程临床教学的直属综合性三级甲等附属医院(西医)4。

2. 临床医学类专业在校学生数5与病床总数6的比例小于1:2。

3. 临床医学类专业国家执业医师资格考试近三年首次考试通过率的均值不低于70%。

4. 临床教学在临床环境中进行,在临床教学中实际接触患者的时间不少于整个课程计划时间的1/3。

5. 临床医学专业学生毕业实习不少于48周,内科不少于16周,其中呼吸内科、心血管内科、消化内科分别不少于3周;外科不少于16周,其中普通外科不少于6周,且同时包括胃肠外科和肝胆外科;妇产科、儿科各不少于6周。

6. 附属医院发挥教学主阵地作用,设有专门管理本科教学和学生的组织机构,基层教学组织健全。

附件2-2 临床医学专业认证现场考察基本指标(临床医学二级学科专业)

临床医学专业认证现场考察基本指标

(临床医学二级学科专业)

1. 学校临床医学专业达到临床医学专业认证现场考察基本指标。

2. 本学科以外的临床阶段教学应在承担过临床医学专业全程临床教学任务的医院完成。

3. 学校临床医学专业近三年国家执业医师资格考试通过率需连续达到全国平均水平。

4. 开设的本学科专业课程总门数不超过10门,且课程内容为本学科人才培养内容。

5. 开设的本学科专业课程学时总数不超过专业课程总学时数的10%。

6. 毕业实习不少于48周,其中安排在内科、外科、妇产科、儿科的实习时间不少于32周。

附件3 医学教育重大变化

医学教育重大变化

1. 中英文校名和/或校址更改;

2. 临床医学类专业教学相关校区变化;

3. 临床医学类专业新增或停办;

4. 临床医学类专业课程计划修订;

5. 临床医学类专业学生规模重大变化:临床医学类专业当年招生规模较上一年增加/减少30人及以上或增加/减少20%及以上;非临床医学类专业转入临床医学类专业的学生数为30人及以上或占临床医学类本年级人数比例为20%及以上;

6. 临床教学资源配置重大变化:新增或减少承担临床医学专业临床教学的基地;

7. 医学教育管理体制重大变化:医学院(部、中心)成立或撤销,临床医学类专业教学管理主体调整。

附件4 临床医学专业认证现场考察工作流程

临床医学专业认证现场考察工作流程

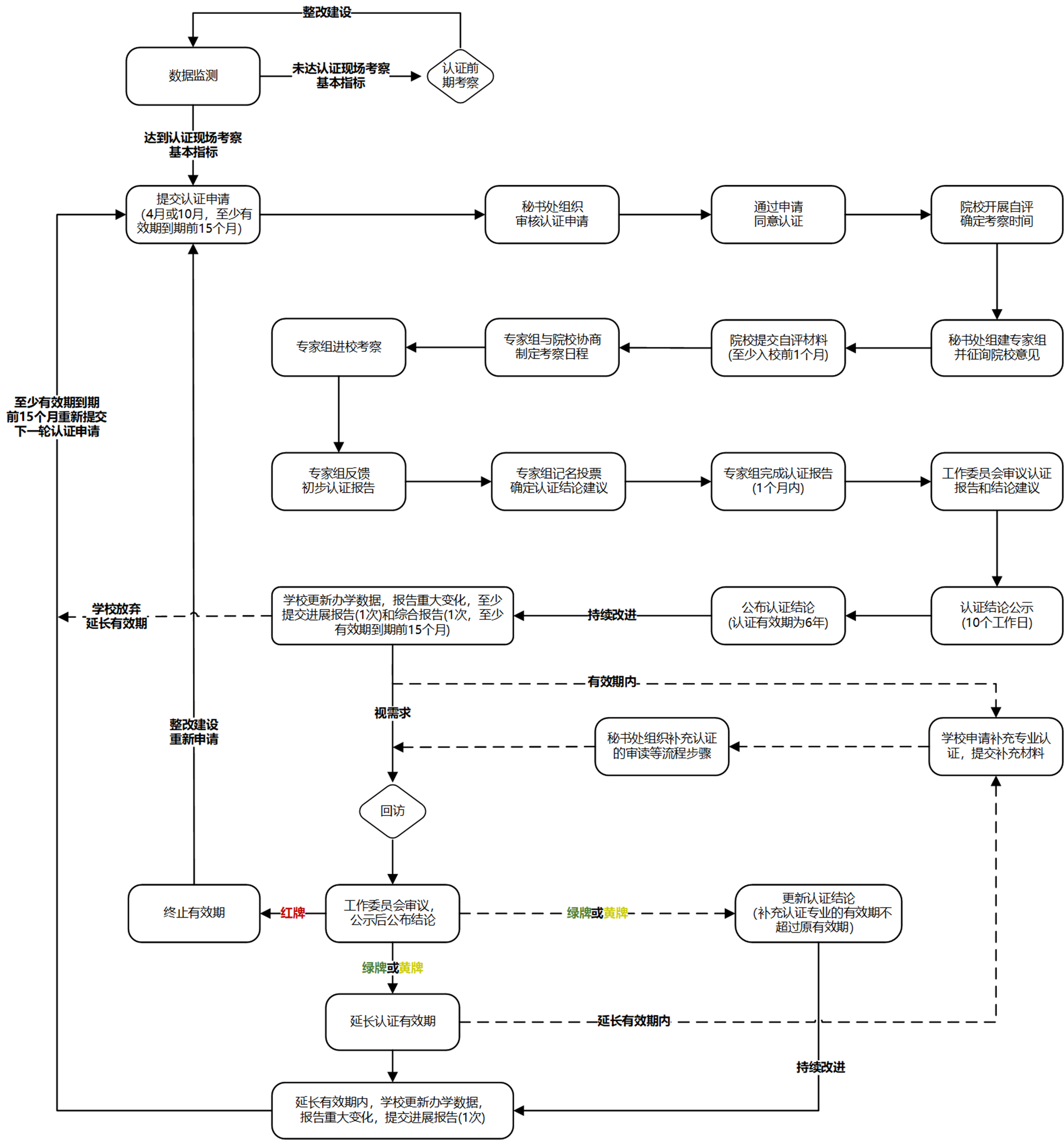

临床医学专业认证现场考察的基本流程包括数据监测、认证申请、学校自评、现场考察、认证报告、认证结论、持续改进等七个环节。

新一轮临床医学专业认证现场考察流程图

一、 数据监测

工作委员会基于办学数据对学校临床医学类专业办学质量进行常态化质量监测。举办临床医学类专业的学校应按照要求及时提供办学数据,逾期未提供数据,或经工作委员会秘书处和专家组核对后发现存在刻意隐瞒及数据造假等情况,将不得申请认证。

二、 认证申请

经数据监测达到临床医学专业认证前期考察基本指标和认证现场考察基本指标的学校可于每年4月、10月向工作委员会提交临床医学专业认证申请。工作委员会对学校的认证申请进行审议。认证申请审议结果分为两类:“同意认证”和“持续建设”。

对于审议结果为“同意认证”的学校,进入后续认证流程;对于审议结果为“持续建设”的学校,暂不认证,学校展开持续建设,建设期通常不少于2年,工作委员会视情况进行考察。经建设达到临床医学专业认证前期考察基本指标和认证现场考察基本指标要求后,学校可重新提交认证申请。

在新一轮临床医学专业认证的有效期内,学校可在提交认证进展报告或综合报告时,针对未通过认证的其他临床医学类专业进行补充认证的申请,并按要求提交相关材料。

下一轮次临床医学专业认证申请,应至少在有效期(未延长的或延长的)到期前15个月向工作委员会提出。

三、 学校自评

学校自评是临床医学专业认证的重要环节和基础性工作,学校应依据《标准》展开全面自评。认证申请审议结果为“同意认证”的学校,应至少在认证现场考察前1个月向工作委员会秘书处及认证专家组成员提交自评材料。如有境外专家参与认证工作,应同时提交英文版自评材料并准备认证现场考察过程中相关资料的英文版。逾期未提交自评材料,视为自动放弃接受认证。

工作委员会秘书处针对学校的自评材料进行完整性和格式的审查;认证专家对学校的自评材料进行内容详实和自评总结程度的审查。必要时,秘书处或认证专家组可在进校考察前要求学校补充或修改自评材料。

四、 现场考察

工作委员会至少提前6个月与拟接受认证的学校协商现场考察的时间。工作委员会至少提前1个月组建认证专家组并征询学校是否与认证专家组成员存在利益冲突。现场考察专家组通常由6-9人组成,必要时可适当增派专家。认证现场考察工作时间一般为3-5天,可根据具体情况适当延长。

接受认证的学校按照认证工作要求做好现场考察准备工作。认证专家组在认证现场考察前(至少提前一周)组织召开网络预备会议。现场考察期间,专家组依据《标准》,参照学校医学教育质量数据及自评材料,对学校申请接受认证专业的办学展开全面的考察,判断其是否达到《标准》的要求,分析优势,发现不足,提出改进建议。

现场考察结束时,认证专家组集体讨论现场考察的发现,形成初步认证报告。认证专家组在与学校主要负责人充分沟通的基础上,向学校师生进行反馈。专家组成员以记名投票的方式向工作委员会提交对学校认证结论的建议。认证结论建议以认证专家组一致性投票达到三分之二及以上为有效结论建议。

五、 认证报告

现场考察结束后,认证专家组依据《标准》、参考学校材料及考察发现,按分工撰写认证报告初稿,由秘书汇总并提交组长完善。认证专家组需在认证现场考察后1个月内完成认证报告。在认证报告被正式提交工作委员会审议前,需要征求学校关于事实性内容的意见。认证报告经工作委员会审议后反馈至学校。

学校如对专家组反馈的认证报告中事实性内容存有异议,可提出实证材料并与专家组讨论协商。如双方协商不能达成共识,学校在收到认证报告的10个工作日内,可向工作委员会秘书处提出书面复核申请。

六、 认证结论

认证结论分为“通过认证”和“不予认证”。工作委员会将认证结论报教育部教育质量评估中心并联合公示,公示期为10个工作日。认证结论经公示后,向社会公布认证结论并以书面形式通知被认证学校。

通过认证:学校申请认证专业教育教学达到《标准》的基本要求,有效期为6年,自审议通过之日起。在学校临床医学专业通过认证的前提下,认证结论也包括学校申请临床医学专业认证的其他临床医学类专业的通过情况。认证有效期内,如果学校申请补充认证的其他临床医学类专业经工作委员会审议决定通过认证,更新后的认证结论经公示后向社会公布并以书面形式通知被认证学校。补充认证专业的认证有效期不超过学校原认证期限。

不予认证:学校申请认证专业教育教学未达到《标准》的基本要求。学校须依据专家组认证报告和建议进行改进,整改后方可再次提出认证申请。整改期限不少于2年。在学校临床医学专业不予认证的情况下,不对学校其他临床医学类专业做出结论。

认证有效期到期前至少15个月,学校向工作委员会秘书处提交延长期限或者重新认证的申请、综合报告。工作委员会审议决定是否延长期限或重新申请认证。通常认证期限只延长1次,延长4年。延长认证有效的结论经公示后向社会公布并以书面形式通知被认证学校。

认证有效期内,如果学校申请补充认证的专业经工作委员会审议决定通过认证,更新后的认证结论经公示后向社会公布并以书面形式通知被认证学校。补充认证专业的认证有效期不超过学校原认证期限。

对于认证有效期内,学校出现不能满足《标准》的重大医学教育问题,工作委员会审议后可终止原有认证有效期。终止认证有效期经公示后向社会公布并以书面形式通知被认证学校。对于终止认证有效期的学校,学校需要根据要求进行整改,至少2年后方可再次提出认证申请。

七、 持续改进

通过认证的学校需针对认证报告中的反馈建议积极进行改进,每年须常规更新办学数据,并按要求向工作委员会秘书处提交医学教育重大变化情况、进展报告和综合报告。如有境外专家参与,应同时提交英文版医学教育重大变化情况、进展报告和综合报告。工作委员会组织认证专家组审读相关材料并视情况组织回访。

学校在认证有效期内须至少提交1次进展报告和1次综合报告,综合报告应在有效期到期前至少15个月提交。如学校认证有效期延长,则延长有效期内至少提交1次进展报告。医学教育重大变化情况可随时向秘书处提交,并在进展报告和综合报告中进行汇总呈现。

工作委员会根据学校医学教育质量数据监测结果、医学教育重大变化情况、进展报告/综合报告、回访等情况,审议确定学校认证有效期内质量和持续改进状况。学校质量和持续改进状况用绿牌、黄牌和红牌标识,动态调整并向社会公布。若学校被标识黄牌,工作委员会将对学校进行书面警告;若学校被标识红牌,则认证有效期终止。

若学校发生以下情况(包括但不限于),则对学校标识黄牌:1.整改举措和成效不到位,医学教育质量下降明显;2.存在影响医学教育质量的重大变化,即将无法达到《标准》要求;3.未按要求完成进展报告/综合报告或办学数据提交等工作流程;4.未及时呈报或隐瞒医学教育重大变化。

若学校发生以下情况(包括但不限于),则对学校标识红牌:1.无法达到临床医学专业认证现场考察基本指标要求;2.存在影响医学教育质量的重大变化,且无法达到《标准》要求。

附件5 临床医学专业认证前期考察工作流程

临床医学专业认证前期考察工作流程

按照《国务院办公厅关于进一步深化医教协同加强临床医学人才培养的意见》(国办发〔2024〕50号)的要求,为确保认证全覆盖,对于数据监测未达到认证现场考察基本指标的学校,工作委员会将制度性统筹安排认证前期考察。

临床医学专业认证前期考察的基本流程包含考察申请及材料提交、学校自评、考察过程、考察结果、持续改进等五个环节。

一、 考察申请及材料提交

根据学校认证现场考察基本指标测算和常态化医学教育质量数据监测结果,工作委员会通知学校提交临床医学专业认证前期考察申请和支撑材料。工作委员会审议申请材料后,统筹安排考察时间。

二、 学校自评

学校自评是临床医学专业认证前期考察的重要环节和基础性工作,学校应依据《标准》展开全面自评。安排认证前期考察的学校,应至少在认证前期考察前1个月向工作委员会秘书处及认证前期考察专家组提交自评材料。逾期未提交自评材料,视为自动放弃接受认证前期考察。

工作委员会秘书处针对学校的自评材料进行完整性和格式的审查;认证前期考察专家对学校的自评材料进行内容方面的审查。必要时,秘书处或认证前期考察专家组可在考察前要求学校补充或修改自评材料。

三、 考察过程

工作委员会至少提前6个月与拟接受考察的学校协商考察的时间。工作委员会至少提前1个月组建认证前期考察专家组并征询学校是否与专家组成员存在利益冲突。认证前期考察专家组通常由3-5人组成,必要时可适当增派专家。考察工作时间一般为2-3天,可根据具体情况适当延长。

接受认证前期考察的学校按照要求做好准备工作,提交支撑材料和安排前期考察日程。

四、 考察结果

考察结束时,专家组成员须向学校口头反馈考察主要发现及改进建议;考察后10个工作日内,专家组须完成认证前期考察报告及问题清单,在征求学校关于事实性内容的意见后,反馈至学校并提交工作委员会备案。同时,专家组须将核实后的学校认证前期考察基本指标、认证现场考察基本指标达成情况等考察结果提交工作委员会。

学校须根据专家组的建议限期整改,工作委员会将视情况向行政主管部门及社会公众公布认证前期考察相关情况。

五、 持续改进

经过考察的学校须每年常规更新办学数据,针对考察问题清单及反馈建议积极进行整改,并按要求向工作委员会秘书处提交医学教育重大变化情况,工作委员会可视情况组织回访。

【1】直属附属医院指学校对附属医院主要负责人具有任免权或附属医院党组织关系隶属于学校。

【2】医学类专业在校生数计算时包括临床医学、麻醉学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、放射医学、儿科学、口腔医学、中医学、中西医临床医学、基础医学、法医学、预防医学等授予医学学士学位专业的本科生、中/英文授课的留学生和专科生。

【3】病床总数指附属医院床位数与教学医院床位数之和,其中附属医院床位数是指参与临床教学的附属综合医院和附属专科医院的床位数之和。教学医院床位数是指承担全程临床教学并有一届临床医学专业毕业生的教学医院的床位数之和,但不包括承担部分教学的专科医院的床位数。医院的床位数为医院上一年向卫生部门呈报的年终统计报表床位数,如实际开放的床位数低于编制床位数,则按实际计算。

【4】直属附属医院指学校对附属医院主要负责人具有任免权或附属医院党组织关系隶属于学校。

【5】临床医学类专业在校生数计算时包括临床医学、麻醉学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、放射医学、儿科学等授予医学学士学位专业的本科生、中/英文授课的留学生和专科生。

【6】病床总数指附属医院床位数与教学医院床位数之和,其中附属医院床位数是指参与临床教学的附属综合医院和附属专科医院的床位数之和。教学医院床位数是指承担全程临床教学并有一届临床医学专业毕业生的教学医院的床位数之和,但不包括承担部分教学的专科医院的床位数。医院的床位数为医院上一年向卫生部门呈报的年终统计报表床位数,如实际开放的床位数低于编制床位数,则按实际计算。